Se stai leggendo questo articolo via mail é perché abbiamo già avuto un contatto per lavoro/studio/ricerca. Se non gradisci questo tipo di messaggi cancellati o chiedi di essere cancellato dalla mail-list.

Un emendamento che apre una discussione più profonda

L’emendamento 108.0.11, poi dichiarato inammissibile, ha attirato molta attenzione. Non tanto per il suo contenuto tecnico, quanto per ciò che rivela del contesto culturale in cui nasce. È significativo che una proposta volta a limitare la possibilità di richiedere saggi archeologici preventivi sia arrivata fino alla discussione parlamentare della legge di bilancio. Una domanda, allora, diventa inevitabile: perché in Italia risulta così facile immaginare che sottrarre spazio alla prevenzione archeologica possa essere una soluzione?

La risposta si trova in un modo radicato di rappresentare l’archeologia, non come un supporto alla qualità del progetto, ma come un ostacolo. Un rallentamento. Un costo aggiuntivo.

Un imprevisto da evitare.

Una narrazione che funziona troppo bene

Da anni, quando un’opera pubblica rallenta o supera il budget, si attiva una narrazione tanto semplice quanto comoda: “colpa dei reperti”. La stampa riprende puntualmente l’immagine del cantiere fermo per una muratura antica, un mosaico, un tratto di strada romana. È un’immagine forte, quasi cinematografica, e soprattutto rassicurante per chi la racconta: sposta l’attenzione dai limiti della progettazione, dalle responsabilità della filiera, dai passaggi tecnici trascurati.

E mentre questa narrazione si diffonde, dietro le quinte avviene qualcosa di molto diverso. L’archeologia, anziché essere un elemento integrato e previsto sin dall’inizio, diventa il bersaglio perfetto per giustificare ritardi, costi aggiuntivi e una pianificazione che, troppo spesso, non ha tenuto conto della complessità reale del territorio.

I casi che parlano chiaro

Basta osservare alcune delle grandi opere degli ultimi vent’anni per comprendere la portata del problema. La vicenda della Metro C di Roma, analizzata in profondità da ANAC e Corte dei Conti, non racconta di reperti imprevisti che bloccano la città. Racconta l’assenza di studi preliminari adeguati, il ricorso continuo a varianti, la lievitazione dei costi e una pianificazione che non aveva integrato le conoscenze archeologiche disponibili.

Lo stesso modello ricorre lungo la Linea 1 di Napoli, dove molti ritrovamenti erano pienamente prevedibili, ma non erano stati valutati nella fase progettuale. A Massafra, ancora una volta, l’emersione di strutture archeologiche ha generato rallentamenti proprio perché la loro presenza non era stata considerata con la necessaria attenzione a monte. In tutti questi casi, l’archeologia non è stata la causa dei problemi, ma lo strumento con cui, a posteriori, si è cercato di giustificare lacune preesistenti.

Il dubbio che non si può ignorare

A questo punto emerge un dubbio, legittimo e inevitabile.

Davvero il sistema teme i ritardi? Oppure, in alcuni casi, i ritardi fanno comodo?

Perché un’opera avviata senza una conoscenza approfondita del sottosuolo è un’opera che contiene un rischio incorporato. E questo rischio, quando diventa realtà, apre spazi di manovra economica: proroghe, varianti, deroghe, rinegoziazioni, richieste compensative. Un rinvenimento inatteso diventa un’occasione per ampliare costi e tempi, in un meccanismo perfettamente giustificabile dal punto di vista formale.

Non si tratta di accusare qualcuno: si tratta di riconoscere la logica di sistema.

Una logica che tende a rendere la prevenzione meno conveniente dell’imprevisto.

In questo contesto, l’emendamento 108.0.11 non appare più come un’eccezione. Appare come il prodotto naturale di un ambiente in cui l’archeologia è percepita come una minaccia all’efficienza, e non come una risorsa per garantire proprio quell’efficienza.

Un equivoco che costa caro

Limitare la prevenzione significa aumentare la possibilità di rinvenimenti fortuiti.

Aumentare i rinvenimenti significa aumentare i blocchi.

Aumentare i blocchi significa aumentare varianti, contenziosi e costi.

È un paradosso: ciò che viene percepito come un modo per “snellire” i cantieri, finisce per crearne di più complessi, più costosi e più difficili da gestire.

Da un punto di vista tecnico, economico e amministrativo, il vero problema non è l’archeologia.

Il vero problema è trattare l’archeologia come un imprevisto, anziché come parte integrante della progettazione.

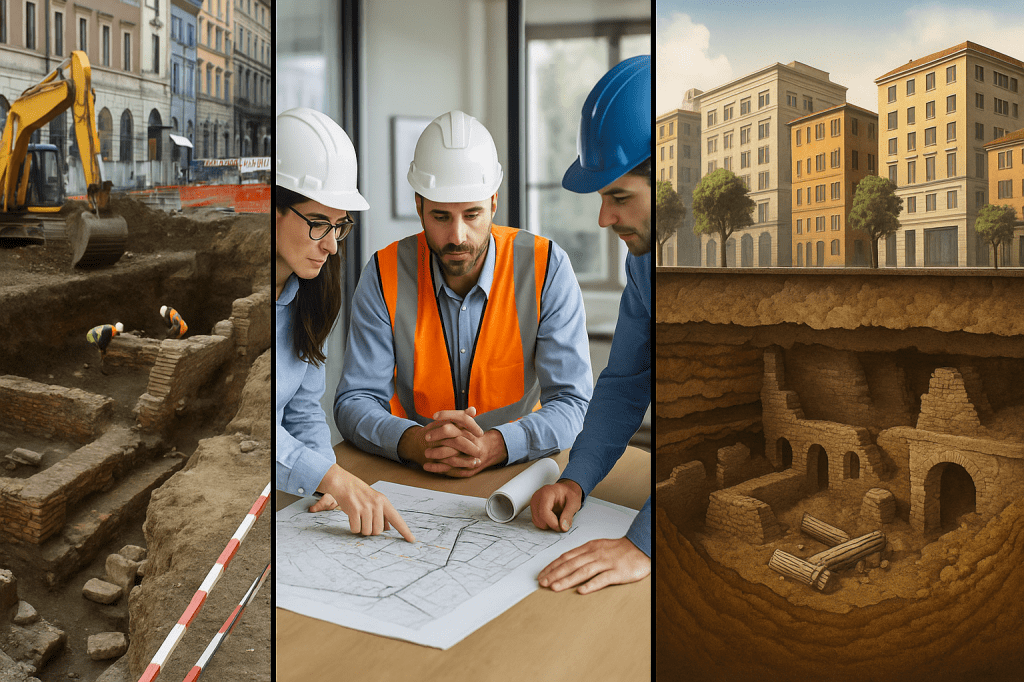

La vera svolta: integrare l’archeologo nella fase progettuale

Per superare definitivamente la narrazione del “colpa dei reperti”, serve qualcosa che va oltre la modifica delle norme. Serve un cambiamento culturale che parta dai progettisti: ingegneri, architetti, urbanisti, direttori dei lavori.

Un progetto moderno non inserisce l’archeologia dopo, come una verifica correttiva, ma prima, come un contributo imprescindibile alla conoscenza del territorio.

Un sistema realmente efficiente non teme l’imprevisto, perché lo riduce.

Un cantiere ben pianificato non subisce il sottosuolo: lo conosce.

Integrare l’archeologo nelle prime fasi significa ridurre il rischio, limitare i ritardi, contenere i costi, aumentare la sicurezza e, allo stesso tempo, proteggere la storia del Paese. È un vantaggio per tutti: per la pubblica amministrazione, per le imprese, per i professionisti, per la società.

E forse è proprio da qui che dovrebbe partire la prossima discussione: non da come limitare l’archeologia, ma da come valorizzarla come parte attiva e qualificante della progettazione.

Solo così si costruisce un Paese capace di guardare al futuro, senza perdere il proprio passato.

Lascia un commento